【 肩上げの縫い方 】初心者さんでも簡単!着物の肩上げ方法 / 七五三前撮りならフォトコザカ

2024.07.14

七五三でお着物を準備する際、必ず必要になるのが「肩上げ」。

今回は「家にある着物を子供に着せてあげたい…」というご家族様に向けて、肩上げの方法を解説していきます!

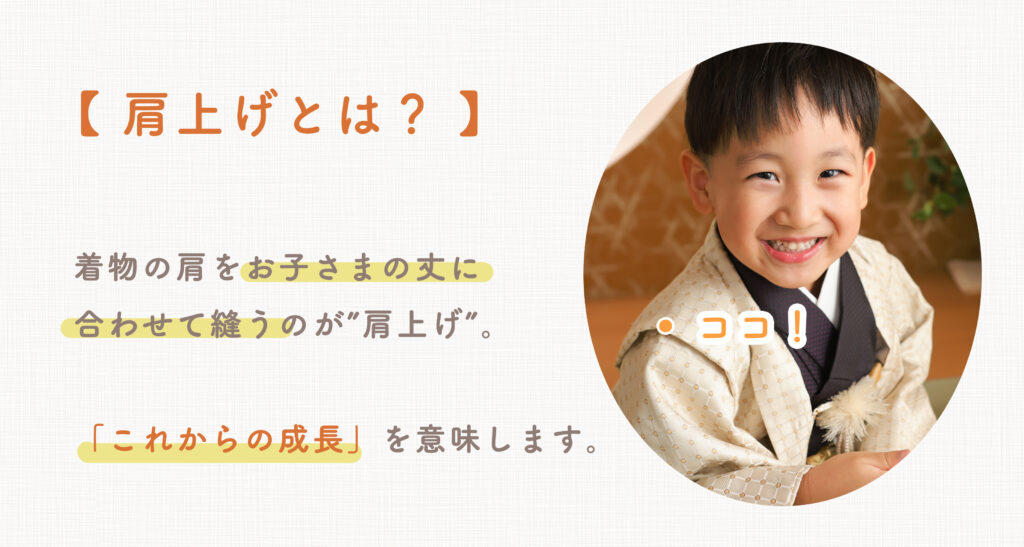

【 そもそも肩上げとは? 】

● 肩上げの儀式的な意味

肩上げは「子供の証」であり、「これからまだまだ成長する」という印です。

肩上げを外すことは「これ以上成長しません」という意味があり、決まった時期に肩上げをなくすことは大人になったという意味を示します。

肩上げは13歳までするのが一般的といわれています。

● 肩上げで調整する箇所

着物は洋服と違い、様々な体格の人が着られるように肩〜袖や丈が長めに仕立てられています。

お子様お一人お一人の肩幅・腕の長さに合うように、着物の肩の部分を縫い上げていきます。

【 肩上げのやり方 】

それではさっそく、肩上げの方法をご説明します!

肩上げ後にはこのような形になります。

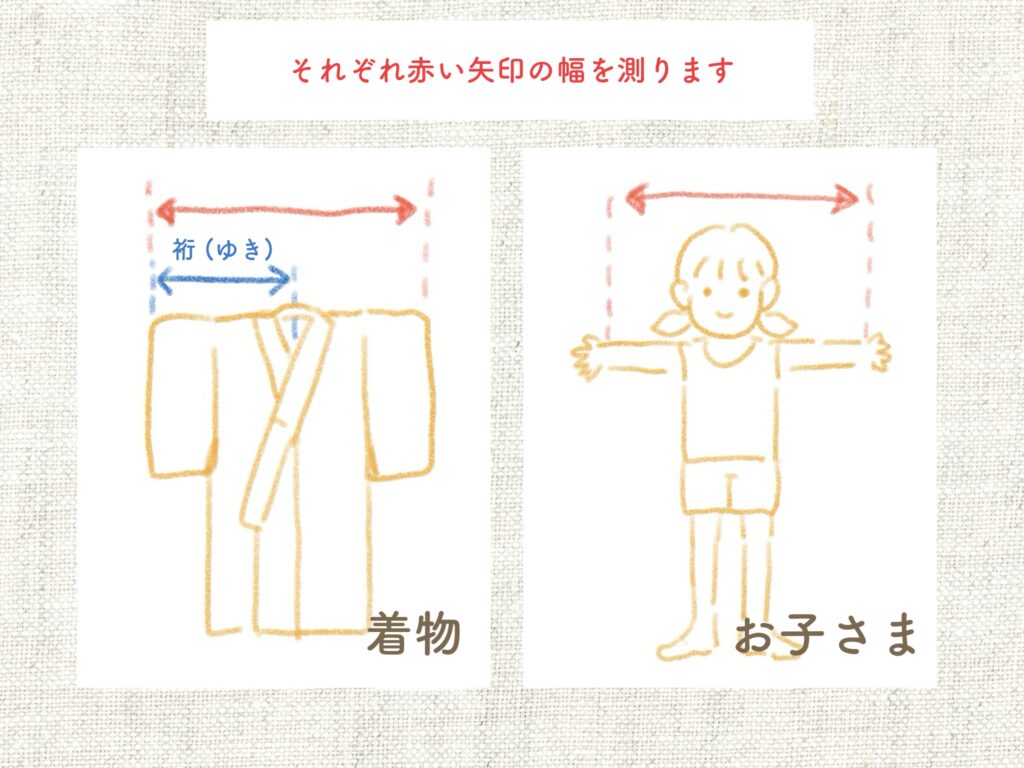

① 採寸

着物とお子さまの身体をそれぞれ採寸します。

測っていくのはこちらの2点。

採寸が済んだら、赤い矢印が同じ長さになるようにします。

両肩の内側をそれぞれ折ってお子様のサイズに合わせていきます。

②まち針で印をつける

「 ( 現状の着物の裄 – お子様に合った裄 ) ÷ 2 」の長さの位置を指でつまみます。

つまんだ位置から5センチ程度を目安に、まち針で目印をつけます。

胸側と背中側、どちらも縫い終わりの箇所まで刺していきます。

【 point!】

まち針は仕上がり後に折り返しの内側となる場所へ付けましょう。

③ 縫っていきます

印が付いたらいよいよ縫っていきます。

着物を着た際に外から見える部分は縫い目を小さくするのがポイント。

逆に、見えなくなる部分は大きく縫ってOKです。

完成後はこのように糸が見えます。

この要領でチクチク縫い進めましょう!

【 point!】

糸の色は着物と似た色を選ぶと縫い跡が目立ちにくいです。

④ 最終確認

縫い終わったら、裄の長さが合っているか採寸します。

これで肩上げ完了です!

意外と簡単!

ちなみに当店でお着物をレンタルされる場合は、肩上げは美容スタッフが行っております。

いかがでしたか?

「意外と簡単なんだ!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

今回の内容はリールでも公開中です♪

あわせて参考にしてみてください^^

この投稿をInstagramで見る

今回例になったのは7歳さん用のお着物。

3歳さん・5歳さんだと、着物の丈(首〜足の長さ)を調節する「腰上げ(裾上げ)」という準備が必要になってきます。

ご自前の着物をお持ち込みの際はおうちで肩上げ・腰上げをしていただくことになりますので、ご不明な点があれば当店スタッフにお声掛けください♪

\お問い合わせはLINE・電話・フォームから受付中!/